探寻那朵令人心醉的花

在浩如烟海的古典诗词中,我们常常能读到“人比黄花瘦”这样的句子,它以其独特的韵味和意境,让人心生遐想,这里的“黄花”究竟指的是什么花呢?它为何能与人的情感如此紧密地联系在一起?本文将带您一起探寻这朵令人心醉的黄花之谜。

我们要明确的是,“黄花”一词在中文中并非特指某一种花,而是泛指那些开黄色花朵的植物,在不同的诗词作品中,“黄花”可能指代不同的花卉,在“人比黄花瘦”这一表达中,我们可以从语境和意象上推测,这里的黄花很可能指的是菊花。

菊花,作为中国传统名花之一,自古以来便备受文人墨客的喜爱,它的花朵形态各异,色彩丰富,既有金黄的灿烂,也有洁白的清雅,在秋季,当其他花卉逐渐凋零之际,菊花却傲然绽放,为大地增添了一抹亮色,这种坚韧不拔的精神,使得菊花成为了文人墨客寄托情感、表达志向的绝佳载体。

在诗词中,菊花常常被用来形容人的气质和品格。“采菊东篱下,悠然见南山”这句诗,便表达了诗人陶渊明淡泊名利、追求自然的生活态度,而“人比黄花瘦”这一表达,则更是将菊花与人的情感紧密地联系在一起,这里的“瘦”,既是对菊花纤细身姿的描绘,也是对人物情感状态的隐喻,它暗示着诗人内心的孤寂、落寞和忧伤,仿佛与菊花一样,在岁月的摧残下逐渐凋零。

除了菊花之外,还有一些花卉也可能成为“黄花”的指代,黄花菜、黄玫瑰等,它们同样具有黄色的花朵,但在“人比黄花瘦”这一表达中,它们似乎并不如菊花那般贴切,黄花菜虽然是一种常见的蔬菜,但其形象并不足以承载诗人深沉的情感;而黄玫瑰虽然美丽,但其寓意更多地与爱情相关,与“人比黄花瘦”所表达的孤寂、落寞情感相去甚远。

我们还需要注意到,诗词中的意象往往具有多义性和模糊性,诗人在创作时,可能会根据自己的情感和需要,选择性地强调或忽略某些特征,对于“黄花”这一意象的解读,我们也不能过于拘泥于字面意义,而应该结合具体的语境和诗人的创作背景来进行分析。

在探寻“人比黄花瘦”的黄花之谜的过程中,我们不禁要思考:为什么诗人会选择黄花作为表达情感的载体?这背后又蕴含着怎样的文化内涵和审美观念?

黄色在中国传统文化中具有特殊的地位,它既是皇家的象征色,代表着尊贵和权威;又是大地的颜色,象征着丰收和富饶,黄色的花朵往往被赋予了丰富的文化内涵和象征意义,诗人通过描绘黄花,既可以表达对自然的热爱和敬畏,也可以寄托自己的情感和志向。

黄花作为一种秋季的代表花卉,其凋零的形象与诗人内心的孤寂、落寞情感相契合,在秋季这个收获的季节里,人们往往会感受到岁月的无情和生命的短暂,而黄花的凋零,则成为了诗人表达这种情感的最佳载体,通过描绘黄花的形象,诗人能够将自己的情感投射到自然之中,使作品更具感染力和共鸣力。

我们还需要注意到,诗词作为一种艺术形式,其魅力在于其独特的意象和表达方式,诗人通过巧妙地运用比喻、拟人等修辞手法,将黄花与人的情感紧密地联系在一起,创造出了独特而深刻的艺术效果,这种艺术效果不仅让读者感受到了诗人的情感世界,也引发了读者对自然、生命和情感的深刻思考。

“人比黄花瘦”中的黄花很可能指的是菊花,这一表达不仅体现了诗人对自然的热爱和敬畏,也寄托了诗人深沉的情感和志向,它也展示了诗词艺术的独特魅力和审美价值,在探寻这朵令人心醉的黄花之谜的过程中,我们不仅了解了诗词创作的奥秘,也感受到了中华文化的博大精深。

对于“黄花”的解读并非一成不变,随着时代的发展和文化的演变,人们对于这一意象的理解也可能会发生变化,但无论如何,我们都应该尊重并珍视这些古典诗词中所蕴含的丰富文化内涵和艺术价值,它们不仅是中华民族的文化瑰宝,也是我们与世界沟通和交流的桥梁和纽带。

在未来的日子里,让我们继续探寻那些隐藏在古典诗词中的奥秘和美好,让中华文化的瑰宝在新的时代里焕发出更加璀璨的光芒,我们也应该积极传承和发扬这些优秀的文化遗产,让它们成为我们精神世界的重要支撑和力量源泉。

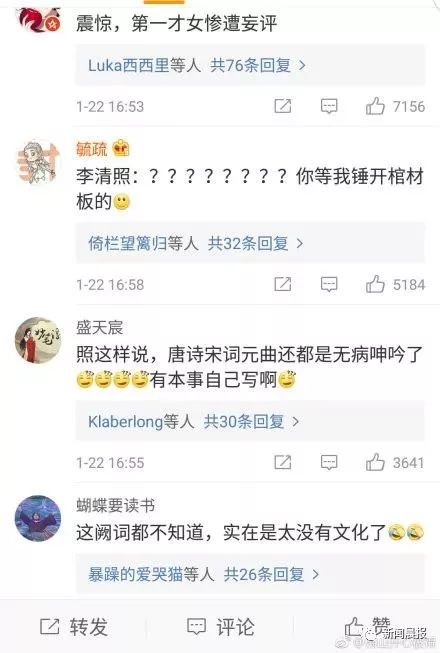

发表评论