本文目录导读:

乳糖不耐受:症状、原因与应对策略

乳糖不耐受,又称乳糖酶缺乏症,是一种由于乳糖酶分泌不足或活性降低,导致人体无法完全消化分解母乳或牛乳中的乳糖,从而引发的非感染性腹泻症状,乳糖不耐受是一个世界性的健康问题,尤其在远东地区的人群中发生率较高,本文将详细探讨乳糖不耐受的定义、症状、原因以及应对策略,帮助读者更好地理解和应对这一问题。

乳糖不耐受的定义与症状

乳糖不耐受是由于乳糖酶分泌不足或活性降低,导致人体无法有效分解乳糖,进而引发一系列消化系统症状,乳糖是母乳和牛乳中的主要糖类成分,正常情况下,乳糖在小肠内被乳糖酶分解为单糖后吸收,在乳糖不耐受的情况下,乳糖无法被充分分解,进而在肠道内积聚,引起一系列不适症状。

乳糖不耐受的主要症状包括腹胀、腹泻、腹痛等,腹胀是由于乳糖在肠道内积聚,导致肠道渗透压升高,进而引起肠道扩张和不适感,腹泻则是由于乳糖刺激肠道,加速肠道蠕动,使粪便中的水分增加,形成水样或蛋花状的大便,腹痛则可能表现为中上腹部酸痛或烧灼样疼痛,这是由于乳糖对肠道黏膜的刺激作用所致,乳糖不耐受还可能伴有肠鸣、恶心、脱水等症状,严重影响患者的生活质量。

乳糖不耐受的原因

乳糖不耐受的原因多种多样,主要包括先天性乳糖酶缺乏、继发性乳糖酶缺乏和成人型乳糖酶缺乏等。

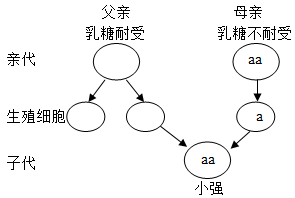

1、先天性乳糖酶缺乏

先天性乳糖酶缺乏是指自出生时机体乳糖酶活性即低下或缺乏,这通常与机体的常染色体隐性基因有关,在我国,新生儿的乳糖不耐受多属于此类,由于酶缺乏的量和活性程度因人而异,因此症状的轻重也会有所不同。

2、继发性乳糖酶缺乏

继发性乳糖酶缺乏多发生在肠炎后,由于肠炎导致肠绒毛顶端受损,进而引起乳糖酶分泌减少或活性降低,在肠炎康复后,随着肠绒毛的生长和修复,乳糖酶分泌会逐渐恢复正常,新生儿和早产儿由于肠黏膜发育不够成熟以及乳糖酶活性暂时低下,也可能出现暂时性的乳糖不耐受。

3、成人型乳糖酶缺乏

成人型乳糖酶缺乏是最常见的乳糖不耐受类型,与人类世代饮食习惯导致的基因改变有关,随着年龄的增长,乳糖酶活性逐渐下降直至消失,从而引起乳糖不耐受或乳糖吸收不良,成人型乳糖酶缺乏的发病年龄和发病率存在种族与地区差异,亚洲人的发病年龄通常在7~8岁,而欧美部分民族的发病年龄则约为20岁。

乳糖不耐受的应对策略

针对乳糖不耐受,我们可以采取以下应对策略:

1、饮食调理

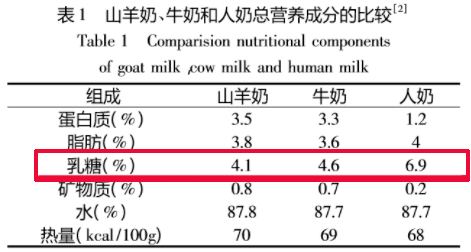

饮食调理是乳糖不耐受患者的重要治疗手段,患者应避免或减少乳糖含量较高的食物摄入,如牛奶、乳制品等,患者可以根据自身症状的轻重,适量摄入无乳糖或低乳糖的替代品,如豆浆、椰奶等,患者还应避免空腹饮食,以免加重乳糖不耐受的症状。

2、药物治疗

在医生的指导下,患者可以使用一些药物来缓解乳糖不耐受的症状,乳酸菌素片、地衣芽孢杆菌活菌颗粒等药物可以促进乳糖酶的产生,从而改善乳糖不耐受引起的腹泻症状,在使用药物时,患者应遵循专业医生的指导,避免私自滥用药物。

3、补充益生菌

益生菌有助于改善肠道菌群平衡,提高肠道对乳糖的耐受性,乳糖不耐受患者可以适当补充益生菌,以缓解乳糖不耐受的症状,在选择益生菌产品时,患者应选择质量可靠、来源正规的产品,并在医生的指导下进行使用。

乳糖不耐受是一个普遍存在的健康问题,对患者的生活质量产生较大影响,了解乳糖不耐受的定义、症状、原因及应对策略,有助于我们更好地应对这一问题,在日常生活中,我们应关注自己的饮食习惯,避免或减少乳糖含量较高的食物摄入,在出现乳糖不耐受症状时,应及时就医,遵循专业医生的指导进行治疗,通过合理的饮食调理和药物治疗,我们可以有效缓解乳糖不耐受的症状,提高生活质量。

对于乳糖不耐受的研究也在不断深入,未来可能会有更多的治疗方法和技术问世,我们应保持关注,及时了解最新的研究成果和治疗手段,以便更好地应对乳糖不耐受问题。

乳糖不耐受虽然会给患者带来一定的困扰,但只要我们采取正确的应对策略,积极调整饮食习惯,并在医生的指导下进行治疗,就能够有效缓解症状,提高生活质量,让我们共同关注乳糖不耐受问题,为健康的生活保驾护航。

发表评论